Guerre en Ukraine : quels sont les avis du reste du monde ?

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, les condamnations internationales n’ont pas cessé. Pourtant, derrière les déclarations officielles et les résolutions proposées à la chaîne, une fracture se dessine. Une fracture politique, géopolitique… et parfois idéologique. Si l’unité contre l’invasion semblait solide au départ, les solutions proposées par les puissances mondiales pour mettre fin au conflit diffèrent aujourd’hui radicalement.

La position des belligérants

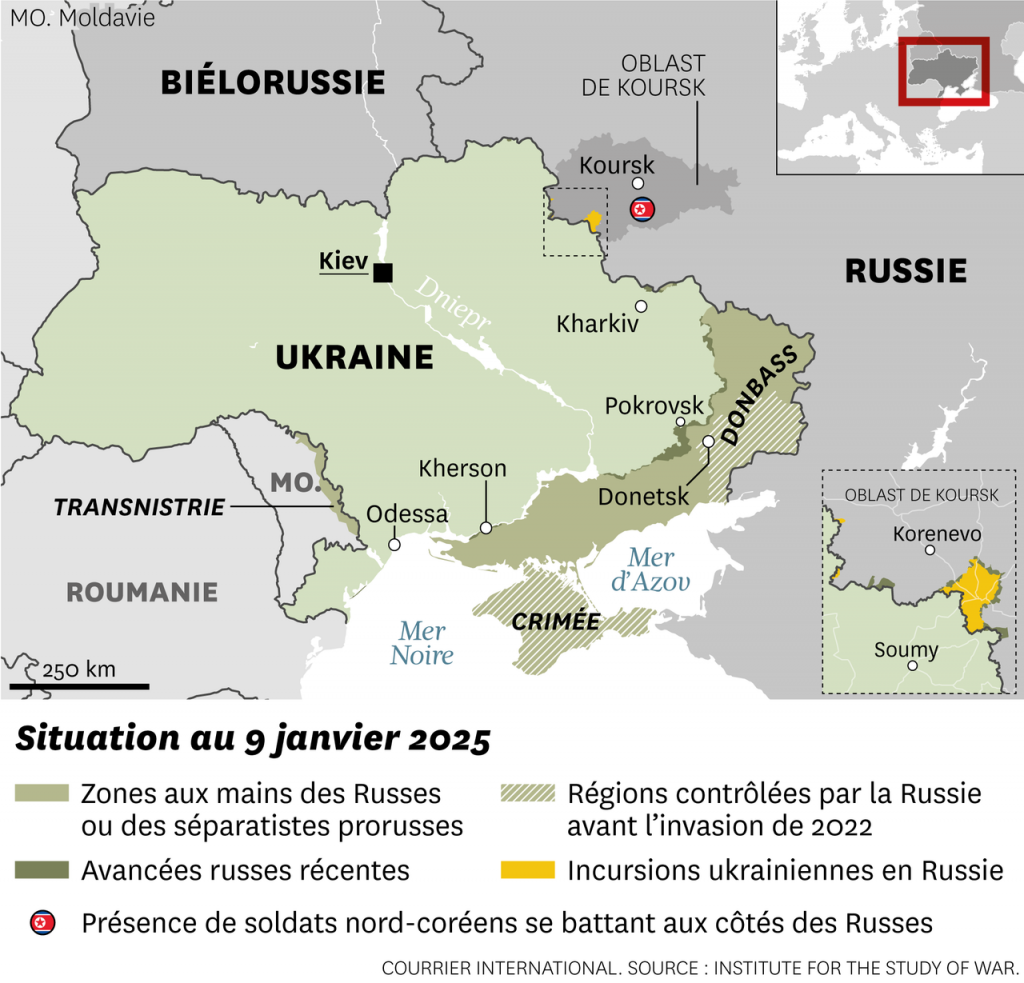

Affaiblie économiquement, renforcée militairement, la Russie de Vladimir Poutine donne l’impression d’un paradoxe permanent. Officiellement, le Kremlin parle de défense de la souveraineté russe face à « l’expansion de l’OTAN ». Officieusement, il réclame de plus en plus ouvertement une reconnaissance des gains territoriaux obtenus depuis 2014, notamment en Crimée et dans le Donbass. Depuis janvier 2025, le pouvoir russe multiplie les signaux d’ouverture à une « trêve durable », à condition que ses positions militaires ne soient pas remises en cause. Une proposition jugée irrecevable par Kiev. Selon les médias russes proches du Kremlin, cette trêve serait fondée sur « un gel de la ligne de front » et des garanties que l’Ukraine n’entrera pas dans l’OTAN.

Mais derrière ce discours, les frappes se poursuivent. Début avril, la marine russe a violé un cessez-le-feu temporaire en mer Noire, déclenchant un tir de missiles sur des infrastructures portuaires ukrainiennes. Un signal clair envoyé à Washington et Bruxelles : Moscou accepte la paix, mais à ses conditions. Pour Kiev, la position est claire : pas de paix sans récupération intégrale du territoire, y compris la Crimée annexée en 2014. Volodymyr Zelensky l’a rappelé devant le Parlement européen en janvier 2025 : « Toute paix qui sacrifie notre souveraineté est une paix pour la Russie, pas pour l’Ukraine. » Mais avec la guerre qui s’éternise, les morts qui s’accumulent, et les opinions qui vacillent, le dilemme reste entier : comment mettre fin à un conflit sans céder à l’agresseur ?

Un Occident uni, mais jusqu’à quand ?

L’Union européenne, suivie de près par les États-Unis, a été parmi les premiers à sanctionner la Russie dès les premières semaines de la guerre. Embargo sur le pétrole, gel des avoirs d’oligarques, suspension des visas… Le tout accompagné d’un soutien militaire massif à l’Ukraine, avec la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Pologne comme principaux contributeurs. Le président français Emmanuel Macron, fervent défenseur d’une Europe stratégique, a déclaré à plusieurs reprises que « la paix ne pourra se faire sans garanties pour l’Ukraine« . En d’autres termes : aucun compromis qui ressemblerait, de près ou de loin, à une capitulation. Mais une lassitude semble s’installer. Selon un sondage IFOP publié début 2025, 58 % des Français se disent désormais favorables à une sortie diplomatique « rapide », même si cela implique des concessions territoriales. L’opinion publique pèse, et les élections européennes approchent.

Face à la nouvelle posture américaine, l’Union européenne a intensifié ses efforts pour soutenir l’Ukraine. Le 6 mars 2025, lors d’un Conseil européen extraordinaire, les dirigeants des États membres ont réaffirmé leur engagement à fournir une aide financière et militaire substantielle à Kiev. Ils ont également souligné la nécessité d’une paix juste et durable, respectant l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Parallèlement, la France et le Royaume-Uni ont pris l’initiative de former une « coalition des volontaires » pour offrir des garanties de sécurité à l’Ukraine et faciliter les négociations de paix avec la Russie. Cette démarche, annoncée lors du sommet de Londres le 2 mars 2025, vise à pallier le désengagement américain et à renforcer la sécurité européenne.

Les États-Unis : soutien conditionnel

À Washington, l’Ukraine reste un sujet clivant. Sous l’administration Biden, le soutien militaire était resté massif, avec plus de 75 milliards de dollars engagés depuis 2022. Mais du côté républicain, notamment chez les alliés de Donald Trump, ce soutien est remis en question. « Nous devons cesser de financer une guerre sans fin« , martelait le colistier de Trump, J.D. Vance, lors des dernières élections présidentielles. L’argument économique fait mouche dans un contexte d’inflation tenace et de dette publique record. En coulisses, des voix se font entendre pour inciter Kiev à « négocier tant qu’il est encore temps« . En octobre 2024, un document confidentiel révélé par Politico mentionne des pressions exercées sur Volodymyr Zelensky pour « explorer des options de paix réalistes ».

L’élection de Donald Trump en novembre 2024 a marqué un tournant dans la politique américaine envers l’Ukraine. Dès son retour à la Maison-Blanche, le président Trump a suspendu une partie de l’aide militaire à Kiev, privilégiant une approche diplomatique axée sur des négociations directes avec Moscou. En mars 2025, une proposition de cessez-le-feu émanant de Washington a été soutenue par la Russie, mais des questions cruciales restent en suspens. Le Kremlin insiste sur des garanties que l’Ukraine n’utiliserait pas la trêve pour renforcer ses positions militaires, et souhaite aborder des sujets tels que l’expansion de l’OTAN vers l’est.

La Chine : la paix à sa façon

De l’autre côté du globe, Pékin se veut médiateur. En mars 2023, la Chine publie un « plan de paix en 12 points », dans lequel elle appelle à la fin des hostilités et au respect de la souveraineté des États… tout en refusant de qualifier l’invasion russe de « guerre ». Xi Jinping, lors d’un discours à l’ONU en septembre 2024, déclare que « la sécurité ne peut être atteinte en formant des blocs militaires opposés« . Une pique à peine voilée à l’OTAN. Dans les faits, Pékin continue de commercer avec Moscou, notamment en achetant massivement son gaz et en lui fournissant des composants électroniques à usage civil… mais parfois détournables à des fins militaires, selon plusieurs rapports du renseignement américain. La Chine veut jouer les arbitres du nouveau monde, mais à ses conditions. Un monde multipolaire, sans domination occidentale. Cependant, son refus de condamner explicitement l’agression russe et sa coopération économique avec la Russie suscitent des interrogations quant à son impartialité.

Des Suds plus ambigus

Au-delà des grandes puissances, de nombreux pays du « Sud global » adoptent une posture prudente, parfois qualifiée d’ »équilibriste ». « Nous refusons de prendre part à une guerre qui ne nous concerne pas directement« , affirme Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Une déclaration qui fait écho à un sentiment partagé : celui que les préoccupations du Sud sont souvent reléguées au second plan dans les conflits du Nord.

Cette posture prudente se retrouve également au Brésil, où le président Luiz Inácio Lula da Silva appelle au dialogue et à la médiation plutôt qu’à l’alignement. « Le monde n’a pas besoin d’un nouveau rideau de fer, mais d’un pont entre les nations« , déclarait-il récemment lors d’un sommet régional. Le Brésil, tout en condamnant les atteintes au droit international, s’abstient souvent dans les votes onusiens relatifs aux sanctions, privilégiant une diplomatie active mais non alignée.

De son côté, l’Inde joue une carte similaire. En dépit de ses relations historiques avec la Russie, New Delhi intensifie également ses partenariats avec les États-Unis et l’Europe, tout en se présentant comme une voix du Sud qui refuse les injonctions des blocs traditionnels. « Nous agissons dans l’intérêt de notre peuple, pas pour satisfaire des coalitions extérieures« , soulignait Subrahmanyam Jaishankar, ministre indien des Affaires étrangères, lors d’un forum international. L’Inde mise sur sa position stratégique pour peser dans les débats globaux.

Ces équilibres délicats traduisent une volonté croissante d’affirmation. Le « Sud global » ne se contente plus d’être un spectateur des grandes manœuvres géopolitiques : il cherche à redéfinir les règles du jeu, à exister non plus seulement en réaction, mais en proposition. Cela passe par une diplomatie plus autonome, souvent marquée par une méfiance à l’égard des doubles standards occidentaux, notamment sur les sujets de sécurité.

Une paix encore lointaine ?

La réalité est peut-être plus cynique qu’on ne le souhaiterait. Derrière les grandes déclarations de paix, chaque puissance défend ses intérêts : Washington cherche à contenir Moscou, Pékin veut s’imposer comme alternative à l’ordre occidental, et l’Europe peine à se doter d’une politique étrangère autonome. Reste à savoir si l’Ukraine pourra encore tenir militairement… Et si, un jour, la paix proposée par l’un de ces blocs sera autre chose qu’un compromis au goût amer.

Victor Deslandes / S7FRB / EEB1 Uccle