La physique au cœur de la Suisse

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand on met une vingtaine d’adolescents passionnés de physique et deux professeurs motivés dans un avion, direction la Suisse ? Moi non plus, pourtant, on a pu le découvrir le 12 novembre 2024 après un réveil (extrêmement) matinal. S’en est suivie une aventure de quatre jours dans le monde des montres, du chocolat et, bien évidemment, de la science. Nos journées étaient bien chargées et riches en apprentissage, apprentissage qu’on veut aujourd’hui partager avec vous.

Le musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Cette première destination de notre périple a été d’autant plus marquante vu les messages d’espoir qu’elle partage à travers la Terre. Créé en 1988, le musée s’est donné pour objectif principal de partager les plus grands défis auxquels la Croix-Rouge fait face. L’architecture du bâtiment et des salles de l’exposition permanente a pour but de célébrer la diversité. En effet, des architectes du monde entier – Brésil, Japon, Burkina Faso… – se sont réunis pour travailler ensemble et laisser une graine de leur culture dans un lieu haut en symbolique.

Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est apparu en 1863 et s’est basé sur les idées d’Henry Dunant, homme d’affaires suisse. En effet, il a vu les dégâts humanitaires causés par la bataille de Solferino, dans le Nord de l’Italie. Il a demandé de l’aide aux locaux pour secourir les survivants et a, plus tard, proposé de créer un statut neutre pour les aides médicales qui aideraient les soldats tombés au combat (ou durant tout autre conflit). Ces volontaires pourraient donc se déplacer librement et sans danger sur le champ de bataille, en évitant ainsi les morts et les dégâts. La charte de la Croix rouge a déposé ces idées sur papier en 1863, à Genève. La Convention de Genève, un accord multilatéral, a suivi en 1864.

Aujourd’hui, les symboles de la croix et du croissant de lune rouges sont connus dans le monde entier. Cette organisation humanitaire se charge toujours de défendre la dignité des humains, de reformer des liens familiaux perdus et de limiter les dégâts et risques naturels. La majorité de ses membres sont des volontaires, un beau symbole de solidarité humaine.

Le Plasma Center

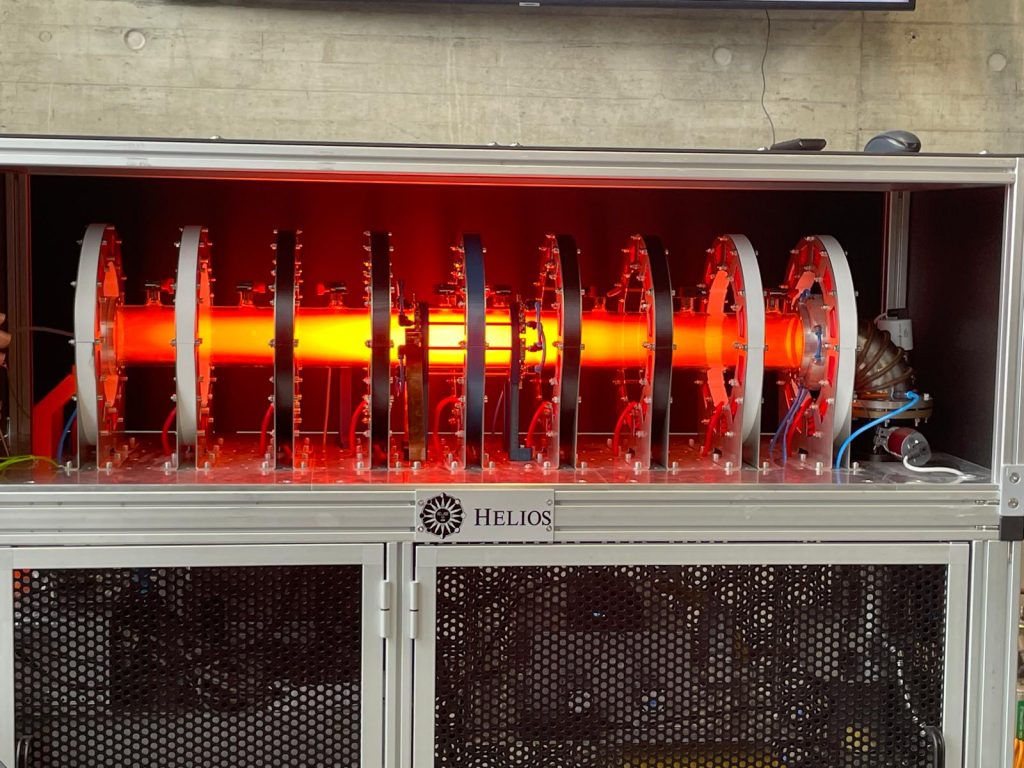

Jour 2 – direction Lausanne, une ville connue pour une des meilleures universités polytechniques d’Europe, l’EPFL, le lac Léman ou encore ses centres de recherche sur la physique, notamment le Plasma Center qu’on a pu découvrir. Vous avez tous déjà certainement entendu parler de la fission nucléaire. Pourtant, ces dernières décennies, c’est son contraire qui est devenu le centre de l’attention dans les milieux scientifiques. En effet, fissurer des noyaux d’uranium libère une grande quantité d’énergie mais laisse aussi derrière des déchets radioactifs, dont il est très dur de disposer. Avec une transition énergétique inévitable pour limiter nos émissions de CO2, il est nécessaire de trouver une solution. Cette solution pourrait bien être la fusion nucléaire.

Fusionner deux atomes semble relever de l’impossible, vu que leurs noyaux positifs respectifs se repousseraient. Tout de même, cela devient envisageable lorsque la matière atteint des températures astronomiques (de l’ordre des 100 millions de degrés Celsius). A ces températures, les gaz ionisés changent d’état : les électrons sont détachés des noyaux et la matière devient du plasma – le quatrième état de la matière. Ainsi, en les propulsant à grande vitesse dans un torus (forme d’un donut) creux, avec du vide à l’intérieur et des parois résistantes à la chaleur, les noyaux peuvent entrer en collision. Leur association libère une grande quantité d’énergie – c’est cette même réaction qui a lieu dans notre soleil.

Aujourd’hui, des chercheurs du monde entiers essayent de rendre ce processus le plus efficace possible. Pour le moment, l’énergie qu’on fournit pour chauffer le milieu dépasse l’énergie libérée par la fusion et le rendement énergétique est faible – mais on y travaille ! Des projets comme l’ITER, en France, et le FAST au Japon, ont justement pour but de perfectionner cette technique et d’en faire notre nouvelle source d’énergie éco-responsable.

C’est donc cet état de plasma et le donut métallique – le Tokamak, de son nom scientifique – qu’on a observé dans le centre. Des étudiants écrivant leur doctorat sur la fusion nucléaire nous ont guidés sur les lieux. Partout, des panneaux de sécurité et des compteurs de radiation. Même s’ils sont plus petits que les accélérateurs qui pourraient un jour faire office de centrales énergétiques, les enjeux sont réels. De telles recherches, peu importe leur ampleur, sont des preuves des progrès scientifiques des dernières décennies. Nous avons encore un grand chemin à parcourir mais l’acharnement des chercheurs d’aujourd’hui est un espoir important pour le futur de la planète.

Le Centre Européen de Recherche pour le Nucléaire (CERN)

Le grand jour est enfin arrivé – nous avons pu visiter le CERN, la raison même de notre venue en Suisse. Devant le bâtiment, un édifice métallique recouvert de formules mathématiques et physiques qui ont marqué le monde de la science accueille tous les visiteurs et donne le ton à la visite. En effet, tels de réels chercheurs, on a commencé la journée avec force en créant notre propre chambre à nuages (“Cloud Chamber”). Nous avons pu manipuler de la glace carbonique (“dry ice”), de l’isopropanol (un alcool) et assembler le tout pour former un milieu isolé dans lequel l’alcool s’évaporait pour redescendre, condensé par le froid, en laissant derrière des traces à motifs spécifiques. Ces motifs n’étaient pas, comme on pourrait le croire, des zigzags aléatoires mais des trajectoires de particules énergétiques qui, après interaction avec la vapeur d’alcool, ont ionisé certains atomes, rendant leur déplacement visible à l’œil nu. Ces particules étaient nombreuses et on a pu les catégoriser en trois groupes : les muons, des particules élémentaires de même charge que les électrons mais possédant parfois une charge positive et non négative, les particules alpha (noyaux d’hélium) et les électrons. Les traces laissées dépendaient donc de la vitesse et de la masse de ces composés. Cette première expérience nous a permis de saisir la variété des particules qui nous entourent et donc de mieux introduire le concept d’antimatière, qu’on a pu explorer dans l’usine à antimatière du CERN.

L’antimatière, comme son nom l’indique, c’est l’inverse de la matière telle qu’on la connait. A notre niveau, la matière, c’est un ensemble d’atomes assemblés en molécules. Un atome est formé de particules, des neutrons et protons dans son noyau et des électrons gravitant autour. Dans le monde de l’antimatière, chaque particule, chaque élément, possède son opposé. On pourrait comparer cela à un reflet dans le miroir : identique, pourtant la gauche et la droite sont inversées. Suivant cette logique, l’électron a pour reflet le positron. Pour le proton, c’est l’antiproton, l’antihydrogène pour l’hydrogène, etc. Les structures tridimensionnelles sont les mêmes, mais les charges sont opposées. Quand deux particules opposées entrent en collision, elles s’entredétruisent en libérant de grandes quantités d’énergie (l’annihilation). C’est cette antimatière qu’on essaye de produire et d’étudier dans l’usine à antimatière. Avec elle, on doit remettre en doute tout ce qu’on pensait savoir sur les lois qui gouvernent les éléments – la gravité, les forces électrostatiques, bref – tout. Produire un antiproton par exemple est un processus long et extrêmement délicat : après collisions à haute vitesse de plusieurs protons, un antiproton peut être libéré. Il est ensuite redirigé dans un circuit mécanique qui a pour but de le décélérer avec l’aide d’aimants. Par la suite, on peut créer un positron en utilisant des photons durant un processus complexe. En mettant un positron en orbite d’un antiproton, on obtient un antihydrogène. Cela nous permet donc d’étudier les atomes de l’antimatière. Pour le moment, le CERN se concentre sur l’étude des forces de gravité sur ces éléments – ils chutent vers où, à quelle vitesse…

Même si cette usine inhabituelle est le centre d’attention principal des chercheurs du CERN, le centre comporte aussi un complexe d’autres accélérateurs de particules imposant. Nous avons pu en faire le tour guidé et en apprendre plus sur les générations de chercheurs venues avant nous qui ont dédié leur vie à la science et à son avancée.

Le siège de l’ONU à Genève

Notre visite finale de ce périple était un lieu haut en symbolique : l’un des sièges de Nations Unies. Pour les quelques présidents et délégués Munuccle de notre groupe, voir ce lieu avec nos propres yeux nous a permis de visualiser ce pourquoi on a passé des heures à travailler, débattre et discuter. Créée en octobre 1945, l’Organisation des Nations Unies était le fruit de la seconde guerre mondiale. Destruction et misère ont traumatisé l’humanité pendant ces six années et, déterminés à ce qu’un tel désastre ne se répète pas une troisième fois, les chefs d’état de dizaines de pays ont décidé de créer un forum ouvert aux discussions et qui se chargerait de maintenir la paix. Aujourd’hui, les Nations Unies sont séparées en plusieurs comités et institutions, chacun avec un rôle spécifique : le Conseil de Sécurité (qui se charge principalement des conflits armés), la Cour Internationale de Justice (un tribunal pour nations), l’UNESCO (qui se charge du patrimoine), et de nombreux autres organes. Des régulations et protocoles détaillés régissent chaque division. Le droit de veto au CS, par exemple, permet au cinq membres permanents (France, Royaume-Uni, Russie, Etats-Unis et Chine) de bloquer une décision sans l’accord de la majorité. Toutes ces spécificités rendent chaque comité unique et leur permettent de mieux exécuter leurs tâches.

Nous avons eu la chance de rencontrer des employés de ce siège international, tous venus des quatre coins du monde mais réunis par des objectifs communs : maintenir la paix, garantir les droits humains et promouvoir un développement durable. Leur statut est assez particulier : en tant qu’employés des Nations Unies, ce sont des salariés internationaux, et chaque matin ils rentrent en territoire neutre. Le siège lui-même souhaite se montrer le plus ouvert possible. La majorité des salles de conférence a été décorée par des architectes venant de chaque pays membres.

En définitive, ce voyage à Genève a non seulement été plein de rires et d’aventures pour toutes les personnes qui l’ont vécu, il a aussi été enrichissant et illuminant, renforçant l’envie de consacrer notre carrière aux sciences et à la recherche. Ainsi, nous sommes infiniment reconnaissants à nos professeurs de physique qui nous ont donné l’opportunité de participer à une telle excursion. De plus, les savoirs qu’on a pu acquérir sont variés et devraient faire partie de la culture générale de chacun. La science est donc cachée partout où l’on va et elle est plus accessible que ce que l’on peut penser, c’est juste une question de volonté de la voir et de la découvrir.

Alexandra Dudka / S7FRA / EEB1 Uccle